秦野市にお住まいの方で、「最近、親の物忘れが心配…」「将来のために成年後見制度について知っておきたい」「認知症と診断された家族の財産管理はどうすれば?」「成年後見の相談をしたいけど、秦野市のどこに相談すればいいの?」 このようなお悩みや疑問をお持ちではありませんか? 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分となった方の権利や財産を守り、その人らしい生活を支援するための大切な制度です。しかし、制度の内容や手続きは複雑で分かりにくいと感じる方も少なくありません。

この記事では、秦野市で成年後見制度の利用を検討されている方に向けて、制度の基本的な知識から、秦野市内の具体的な相談窓口、申立ての手続きや費用、信頼できる専門家の選び方まで、網羅的に解説します。これまで1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、豊富な経験に基づき、行政書士の視点から分かりやすく丁寧にお伝えします。この記事を読むことで、成年後見制度への理解が深まり、不安が解消され、具体的な次の一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

目次

成年後見制度とは? まず知っておきたい基本をわかりやすく解説

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利と財産を守るための国の制度です。大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。ここでは、それぞれの違いや、ご本人の状態に応じた3つの類型について、基本から丁寧に解説します。

【法定後見と任意後見】2つの制度の違いとメリット・デメリット

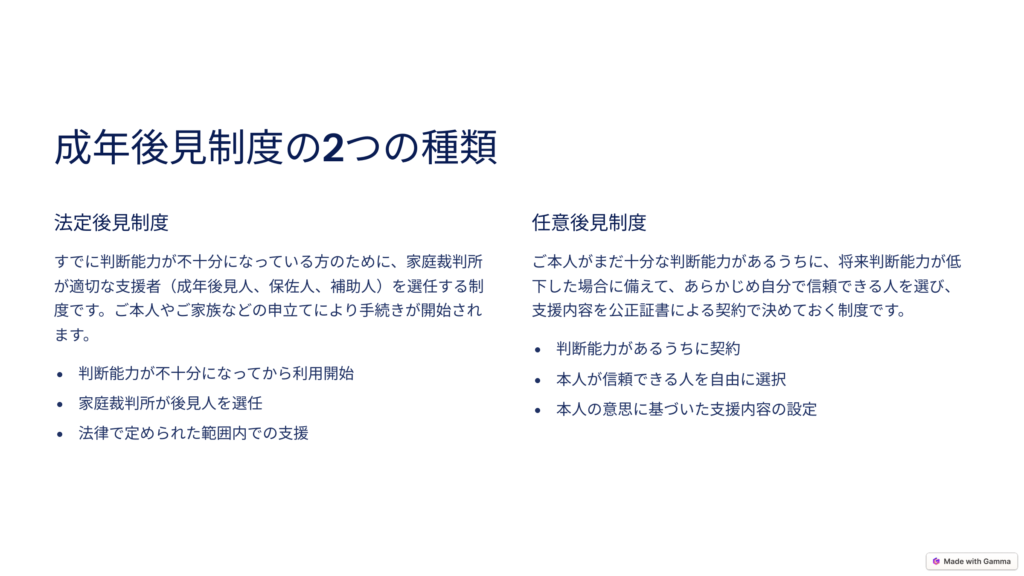

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。どちらの制度を利用するかは、ご本人の判断能力の状態や、将来への備えに対する考え方によって異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った制度を選択することが重要です。

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する制度です。ご本人やご家族などの申立てにより手続きが開始されます。

一方、任意後見制度は、ご本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で信頼できる人(任意後見受任者)を選び、その人に任せたい支援内容(財産管理や身上保護に関する事務)を公正証書による契約で決めておく制度です。実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が発生します。

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |

|---|---|---|

| 利用開始時期 | 判断能力が不十分になってから | 判断能力があるうちに契約し、不十分になってから開始 |

| 支援者(後見人等)の選任 | 家庭裁判所が選任(候補者は挙げられるが、必ずしも希望通りになるとは限らない) | 本人が信頼できる人を自由に選べる |

| 支援内容 | 法律で定められた範囲内で、本人の状況に応じて家庭裁判所が決定 | 本人の意思に基づき、契約内容の範囲で自由に決められる(ただし公序良俗に反しない範囲) |

| メリット | ・すでに判断能力が低下していても利用できる ・家庭裁判所の監督があり、適正な支援が期待できる ・本人の状況に合わせた幅広い支援が可能 | ・自分の信頼する人に後見を任せられる ・支援してほしい内容を具体的に決められる ・将来への不安を事前に解消できる |

| デメリット | ・後見人を自分で選べない可能性がある ・手続きに時間や費用がかかる ・家庭裁判所の監督下に置かれる | ・判断能力があるうちにしか契約できない ・公正証書作成費用がかかる ・任意後見監督人への報酬が必要になる |

どちらを選ぶべきか?

すでに判断能力が低下している場合は、法定後見制度を利用することになります。一方、まだ判断能力がしっかりしているものの、将来に不安がある方は、任意後見制度の利用を検討するのが良いでしょう。特に、「自分の財産はこのように管理してほしい」「この人に頼みたい」といった明確な希望がある場合には、任意後見が有効です。

やさしい行政書士事務所の見解としては、超高齢社会を迎える現代において、ご自身の意思で将来に備える「任意後見制度」の重要性はますます高まっていると考えています。元気なうちにご自身の将来設計をすることは、ご本人だけでなく、ご家族の安心にもつながります。当事務所では、お客様の想いを丁寧にヒアリングし、最適な任意後見契約書の作成をサポートいたします。もちろん、すでに判断能力が低下し、法定後見の申立てが必要な場合のご相談や書類作成サポートも承っておりますので、ご安心ください。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

判断能力の程度で分かれる「後見」「保佐」「補助」とは?

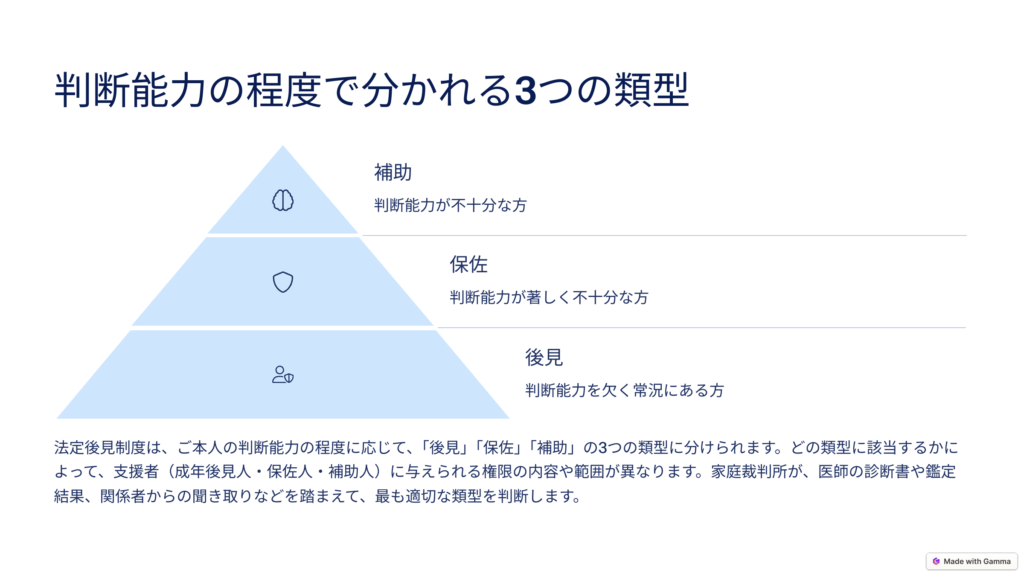

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つの類型に分けられます。どの類型に該当するかによって、支援者(成年後見人・保佐人・補助人)に与えられる権限の内容や範囲が異なります。家庭裁判所が、医師の診断書や鑑定結果、関係者からの聞き取りなどを踏まえて、最も適切な類型を判断します。

それぞれの類型の特徴と、支援者の権限について見ていきましょう。

| 類型 | 判断能力の程度 | 支援者 | 主な権限 | 想定されるケース |

|---|---|---|---|---|

| 後見 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある方(例:日常的な買い物も自分では難しい) | 成年後見人 | ・広範な代理権:財産に関する法律行為全般を本人に代わって行える ・広範な取消権:本人が行った不利益な契約などを取り消せる(日常生活に関する行為を除く) ・同意権はない(本人の同意があっても後見人が代理で行う) | 重度の認知症、知的障がい、精神障がいなど |

| 保佐 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な方(例:重要な財産行為は一人では難しい) | 保佐人 | ・同意権:民法13条1項所定の重要な法律行為(借金、相続承認・放棄、不動産売買など)について、本人が行う際に同意を与える権利。同意なく行われた行為は取り消せる。 ・取消権:本人が同意なく行った上記の行為を取り消せる。 ・代理権:家庭裁判所への申立てにより、特定の法律行為について代理権が付与される場合がある。 | 中程度の認知症、知的障がい、精神障がいなどで、重要な判断は難しいが、日常的なことはある程度自分でできる方 |

| 補助 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な方(例:難しい手続きは支援があればできる) | 補助人 | ・同意権・取消権:家庭裁判所への申立てにより、民法13条1項所定の行為の一部について同意権・取消権が付与される場合がある。 ・代理権:家庭裁判所への申立てにより、特定の法律行為について代理権が付与される場合がある。 ※いずれも本人の同意が必要。 | 軽度の認知症、知的障がい、精神障がいなどで、基本的に自分で判断できるが、複雑なことや苦手なことについて支援が必要な方 |

どの類型になるか?

どの類型に該当するかは、最終的には家庭裁判所が判断しますが、申立ての際には医師の診断書が重要な資料となります。診断書には、本人の判断能力に関する具体的な所見が記載され、多くの場合、どの類型に相当するかの意見が付されています。

やさしい行政書士事務所の見解としては、どの類型に該当するかはご本人の権利保護の範囲を決める上で非常に重要ですが、まずはご本人の現在の生活状況、困っていること、そして将来に対する希望などを丁寧にお伺いすることが最も大切だと考えています。類型ありきではなく、ご本人の状態を正確に把握し、必要な支援を検討していくプロセスが重要です。当事務所では、ご相談の際に詳しい状況をお伺いし、適切な制度利用に向けたアドバイスを行っています。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

どんな時に必要?成年後見制度の利用を考えるタイミングと流れ

成年後見制度は、具体的にどのような状況で必要になるのでしょうか。ここでは、利用を検討すべき具体的なサインや、相談してから実際に制度が開始されるまでの大まかな流れをステップごとに解説します。

こんな「困った!」は要注意!成年後見を検討すべき具体的なケース

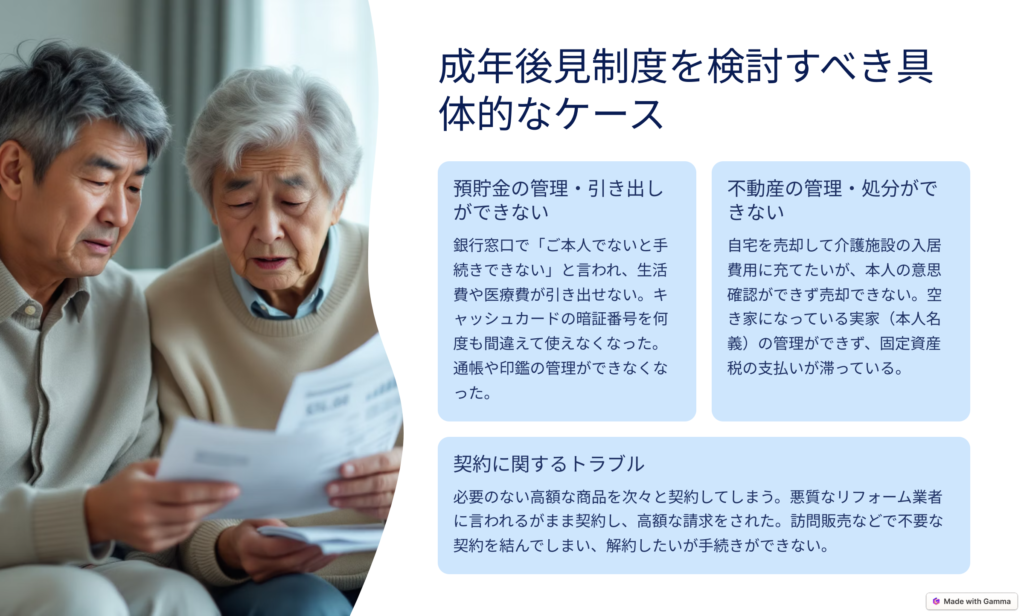

ご自身やご家族の判断能力に少しでも不安を感じ始めたら、それは成年後見制度の利用を考える一つのサインかもしれません。具体的にどのような「困った!」状況が起きたら、制度利用を検討すべきなのでしょうか。以下に代表的なケースを挙げます。秦野市内にお住まいの方からも、同様のご相談を多くいただきます。

- 預貯金の管理・引き出しができない

- 銀行窓口で「ご本人でないと手続きできない」「意思確認ができない」と言われ、生活費や医療費が引き出せない。

- キャッシュカードの暗証番号を何度も間違えて使えなくなった。

- 通帳や印鑑の管理ができなくなった。

- 不動産の管理・処分ができない

- 自宅を売却して介護施設の入居費用に充てたいが、本人の意思確認ができず売却できない。

- 空き家になっている実家(本人名義)の管理ができず、固定資産税の支払いが滞っている。

- 賃貸アパートの経営をしているが、契約更新や家賃管理が難しくなった。

- 契約に関するトラブル

- 必要のない高額な商品(布団、健康食品など)を次々と契約してしまう。

- 悪質なリフォーム業者に言われるがまま契約し、高額な請求をされた。

- 訪問販売などで不要な契約を結んでしまい、解約したいが手続きができない。

- 相続手続きが進められない

- 遺産分割協議を行う必要があるが、相続人の一人の判断能力が不十分で話し合いができない。

- 相続放棄を検討しているが、本人がその意味を理解できず手続きができない。

- 医療・介護に関する手続き

- 介護保険サービスの利用契約や、介護施設への入所契約を結びたいが、本人が内容を理解できない。

- 入院や手術の同意が必要だが、本人の意思確認が難しい。

- 日常生活での金銭管理

- 年金や給料の管理ができず、公共料金の支払いが滞る。

- お金の計算ができなくなり、買い物の際に混乱する。

- 身近な人に金銭を無心されて断れない。

これらのケースはあくまで一例です。少しでも「あれ?」と思うことがあれば、大きなトラブルになる前に、専門機関や専門家への相談を検討することが大切です。やさしい行政書士事務所では、秦野市及び近隣地域の方々から、上記のような具体的なお困りごとに関するご相談を多数お受けしております。ご相談いただくことで、問題が整理され、解決への道筋が見えることも少なくありません。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

相談から後見開始まで~手続き全体の流れを知っておこう~

成年後見制度(特に法定後見)を利用したいと考え始めてから、実際に後見が開始されるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その全体的な流れを解説します。手続きには通常、数ヶ月程度の期間がかかることを念頭に置いておきましょう。

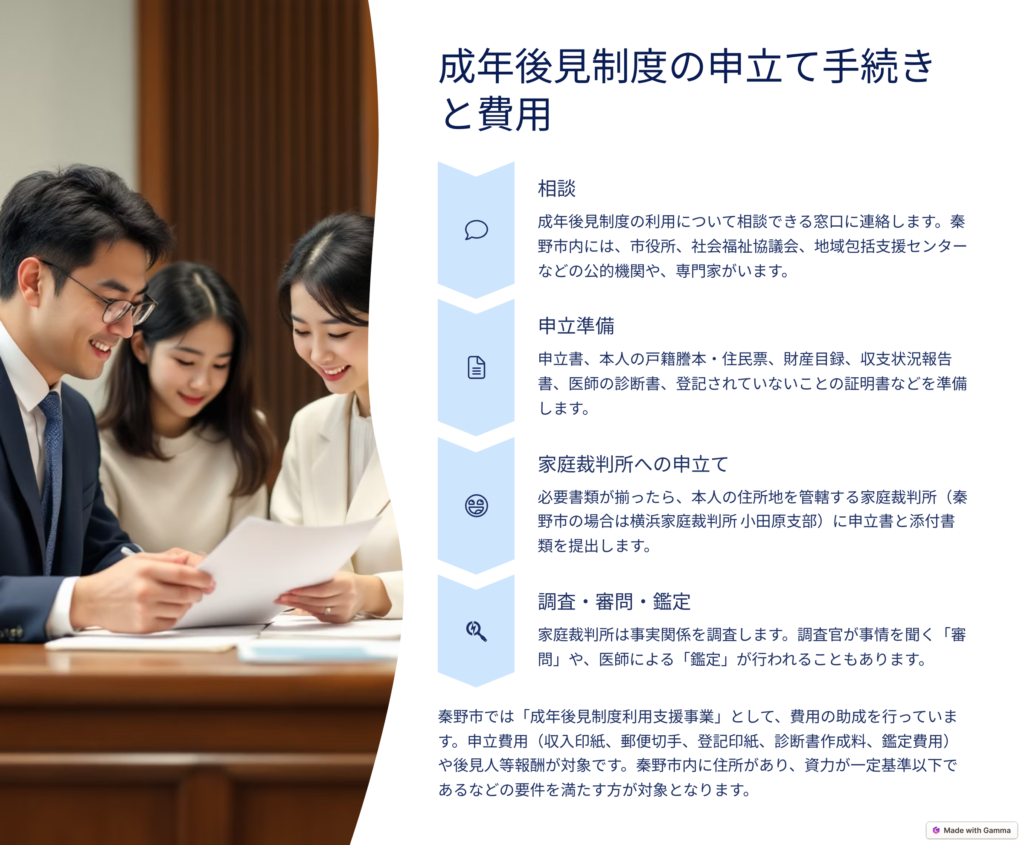

- Step1:相談 まずは、成年後見制度の利用について相談できる窓口に連絡します。秦野市内には、市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの公的機関や、私たちのような行政書士、弁護士、司法書士などの専門家がいます。やさしい行政書士事務所では、初回無料相談にて、制度の概要説明やお客様の状況に応じたアドバイスを行っております。

- Step2:申立準備 法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てに向けて、様々な書類を準備します。主なものとしては、申立書、本人の戸籍謄本・住民票、財産目録、収支状況報告書、医師の診断書、登記されていないことの証明書などがあります。書類の種類が多く、収集や作成に手間がかかることも少なくありません。この段階で専門家に依頼し、書類作成のサポートを受けることも可能です。

- Step3:家庭裁判所への申立て 必要書類が揃ったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所(秦野市の場合は横浜家庭裁判所 小田原支部)に申立書と添付書類を提出します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などです。

- Step4:家庭裁判所による調査・審問・鑑定 申立てが受理されると、家庭裁判所は事実関係を調査します。家庭裁判所の調査官が、申立人、後見人等候補者、本人などから事情を聞く「審問」が行われることがあります。また、本人の判断能力についてより詳しく調べる必要がある場合には、医師による「鑑定」が行われることもあります。

- Step5:審判 家庭裁判所は、調査や審問、鑑定の結果などを踏まえ、後見・保佐・補助のいずれを開始するか、そして誰を成年後見人・保佐人・補助人として選任するかを決定する「審判」を下します。後見人等候補者がいる場合でも、必ずしもその人が選任されるとは限らず、事案によっては弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

- Step6:審判の確定・後見登記 審判の内容が記載された審判書が関係者に送達され、不服申し立て期間(2週間)が経過すると審判が確定します。その後、家庭裁判所の嘱託により、後見の内容が東京法務局に登記され、支援が開始されます。

【秦野市の相談窓口】どこに相談すればいい?公的機関と専門家の役割

成年後見に関する悩みや疑問は、一人で抱え込まず相談することが大切です。秦野市内には公的な相談窓口や専門家がいます。それぞれの特徴や役割を知り、ご自身の状況に合った相談先を選びましょう。

秦野市役所・社会福祉協議会・地域包括支援センターの活用法

秦野市内には、成年後見制度に関する相談ができる公的な窓口がいくつかあります。まずはこれらの窓口に相談してみるのが良いでしょう。相談は基本的に無料です。

| 相談窓口 | 主な役割・相談内容 | 連絡先・所在地など(要確認) | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 秦野市役所 (担当課:福祉部 地域共生推進課など) | ・成年後見制度全般に関する案内 ・市長申立てに関する相談・受付 ・成年後見制度利用支援事業(費用助成)の申請窓口 | 電話: 0463-82-7392 (地域共生推進課) 所在地: 秦野市桜町1-3-2 | ・制度の概要や市の支援策について聞ける ・具体的な手続き代行は行わない |

| 秦野市社会福祉協議会 (はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』内 成年後見利用支援センター) | ・成年後見制度に関する総合的な相談 ・権利擁護に関する相談 ・制度利用に向けた支援、情報提供 ・親族後見人へのサポート(相談、講座開催等) ・市民後見人の養成・活動支援 | 電話: 0463-84-7711 所在地: 秦野市緑町16-3 (秦野市保健福祉センター内) | ・福祉の専門職が対応 ・中立的な立場からの相談が可能 ・関係機関との連携が強い |

| 地域包括支援センター (市内各所) | ・高齢者の総合相談窓口 ・介護保険サービス等の相談 ・成年後見制度に関する初期相談 ・関係機関(市役所、社協、専門家等)へのつなぎ役 | お住まいの地区により担当センターが異なる(秦野市HP等で確認) | ・身近な地域での相談が可能 ・高齢者の生活全般に関する相談に対応 ・成年後見の専門窓口ではない |

※連絡先や担当課名は変更される可能性があるため、事前に秦野市役所や社会福祉協議会のウェブサイト等で最新情報をご確認ください。

これらの公的機関は、中立的な立場から制度の説明を受けたり、利用できる支援について情報を得たりするのに適しています。ただし、個別の具体的な法律相談や、申立書類の作成代行などは行っていません。そうした専門的なサポートが必要な場合は、次にご紹介する専門家への相談を検討しましょう。

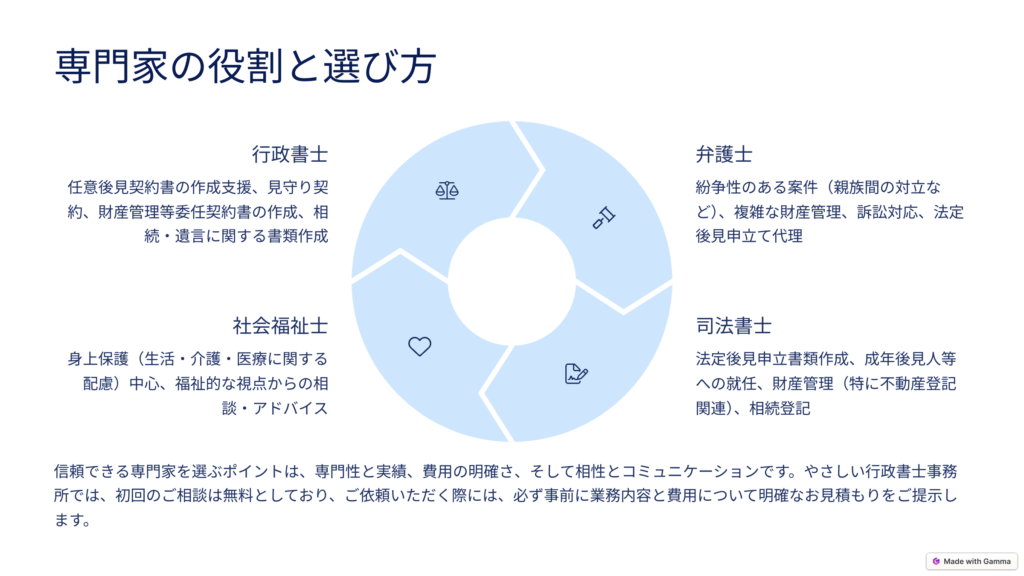

行政書士・弁護士・司法書士~専門家ごとの役割と選び方~

成年後見制度の利用にあたっては、法律や手続きの専門家への相談が有効な場合があります。主な専門家としては、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などが挙げられます。それぞれに得意分野や役割がありますので、相談したい内容に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。

| 専門家 | 主な役割・得意分野 | 費用の目安 | 相談に適したケース |

|---|---|---|---|

| 行政書士 (例:やさしい行政書士事務所) | ・書類作成の専門家 ・任意後見契約書の作成支援 ・見守り契約、財産管理等委任契約書の作成 ・相続・遺言に関する書類作成(連携) | 相談料:初回無料~/事務所による 書類作成費用:任意後見契約79,800円 +税/事務所による | ・将来に備えて任意後見契約を結びたい ・相続や遺言と合わせて相談したい |

| 弁護士 | ・法律問題全般の専門家 ・紛争性のある案件(親族間の対立など) ・複雑な財産管理、訴訟対応 ・法定後見申立て代理 ・成年後見人等への就任 | 相談料:30分5,000円~/事務所による 依頼費用:着手金・報酬金など/事案による | ・親族間で意見が対立している ・本人の財産状況が複雑 ・法的な紛争解決が必要 ・申立て手続き全般を代理してほしい |

| 司法書士 | ・登記・法務手続きの専門家 ・法定後見申立書類作成 ・成年後見人等への就任、財産管理(特に不動産登記関連) ・相続登記 | 相談料:初回無料~/事務所による 依頼費用:申立書類作成5~15万円程度、後見人報酬は家庭裁判所が決定/事務所による | ・不動産が多く、登記手続きも任せたい ・法定後見の申立てを依頼したい |

| 社会福祉士 | ・福祉の専門家 ・身上保護(生活・介護・医療に関する配慮)中心 ・福祉的な視点からの相談・アドバイス ・成年後見人等への就任(福祉専門職後見人) | 相談料:所属機関やNPO等による 後見人報酬:家庭裁判所が決定 | ・本人の生活環境や身上監護について重点的に相談したい ・福祉サービスとの連携を重視したい |

どの専門家に相談すれば良いか?

一概にどの専門家が良いとは言えません。例えば、将来に備えて自分の意思で後見人を決め、契約内容を具体的に定めたい場合は、任意後見契約に詳しい行政書士や司法書士への相談が考えられます。すでに判断能力が低下しており、申立て手続きを進めたいが、書類作成に不安がある場合は、行政書士や司法書士がサポートできます。親族間で争いがあるなど法的な紛争が予想される場合は、弁護士への相談が適しているでしょう。不動産が多い場合は司法書士、福祉的なサポートを重視するなら社会福祉士という視点もあります。

やさしい行政書士事務所では、行政書士として、特に任意後見契約に関するご相談・書類作成サポートを得意としております。また、法定後見の申立書類作成のお手伝いも可能です。初回相談は無料ですので、まずは「どの専門家に相談すれば良いかわからない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。お話を伺った上で、当事務所で対応可能な範囲や、必要に応じて他の専門家をご紹介することも可能です。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

【手続きと費用】申立てに必要なこと・かかるお金 ~秦野市の助成制度も~

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。ここでは、申立てに必要な書類や手続きの詳細、そして気になる費用について解説します。秦野市で利用できる費用助成制度についてもご紹介します。

家庭裁判所への申立て~必要書類と手続きのポイント~

法定後見制度を利用するための家庭裁判所への申立てには、多くの書類が必要となります。不備なく準備を進めることが、スムーズな手続きにつながります。以下に主な必要書類を挙げますが、事案によっては追加書類が必要になることもありますので、必ず申立て先の家庭裁判所(秦野市の場合は横浜家庭裁判所 小田原支部)にご確認ください。

| 書類の種類 | 主な内容 | 入手先・作成者 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 申立書 | 申立ての趣旨、申立人、本人、後見人等候補者などの情報 | 家庭裁判所HP、窓口/申立人作成 | 申立ての類型(後見・保佐・補助)を記載 |

| 申立事情説明書 | 申立てに至る経緯、本人の生活状況、病歴、親族の状況など | 家庭裁判所HP、窓口/申立人作成 | できるだけ具体的に記載 |

| 本人の戸籍謄本 | 本人の身分関係を証明 | 本人の本籍地市区町村役場 | 発行後3ヶ月以内のもの |

| 本人の住民票(または戸籍附票) | 本人の住所を証明 | 本人の住所地市区町村役場 | 発行後3ヶ月以内のもの |

| 成年後見に関する登記事項証明書 | 本人がすでに後見等の登記がされていないことを証明 | 法務局(東京法務局) | 郵送またはオンライン申請も可 |

| 診断書(成年後見用) | 本人の判断能力に関する医師の所見 | 医師(主治医など) | 家庭裁判所指定の様式。作成に時間がかかる場合あり。 |

| 本人の財産に関する資料 | 預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書、有価証券の残高証明書など | 申立人収集 | 財産目録・収支状況報告書の根拠資料 |

| 財産目録 | 本人のプラス・マイナスの全財産を記載 | 家庭裁判所HP、窓口/申立人作成 | 正確な財産状況を把握 |

| 収支状況報告書 | 本人の収入と支出の状況を記載 | 家庭裁判所HP、窓口/申立人作成 | 生活状況を把握 |

| 後見人等候補者の住民票など | 候補者がいる場合に必要 | 候補者の住所地市区町村役場など | 候補者の身分や適格性を確認 |

| (その他) | 親族関係図、本人の健康状態に関する資料など | 申立人作成・収集 | 事案に応じて必要 |

手続きのポイント

- 申立てができる人:本人、配偶者、四親等内の親族(子、親、兄弟姉妹、甥姪、いとこ等)、未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、検察官、市区町村長(秦野市長)。身寄りがない場合などは市長申立てが検討されます。

- 診断書:申立てにおいて非常に重要な書類です。主治医に作成を依頼しますが、精神科医でない場合は鑑定が必要になる可能性が高まります。早めに依頼しましょう。

- 書類作成の負担:上記のように多くの書類が必要で、財産調査なども含めるとかなりの時間と労力がかかります。

やさしい行政書士事務所のサポート: 当事務所では、これらの煩雑な申立書類の作成をサポートいたします。必要書類リストの提供、収集のお手伝い、各種書類(事情説明書、財産目録、収支報告書など)の作成代行やアドバイスを行い、申立人様の負担を大幅に軽減します。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

費用の内訳と目安 ~秦野市の助成制度を活用しよう~

成年後見制度を利用するにあたって、どのくらいの費用がかかるのかは、多くの方が気にされる点だと思います。費用は大きく分けて「申立て時にかかる費用(実費)」と「制度利用開始後にかかる費用(専門家報酬など)」があります。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 | |

|---|---|---|---|

| 申立て費用(実費) | 収入印紙 | 申立手数料として必要 | 800円(後見・保佐・補助共通) ※代理権・同意権付与申立ては別途各800円 |

| 郵便切手 | 家庭裁判所からの連絡用 | 3,000円~5,000円程度(裁判所により異なる) | |

| 登記印紙 | 後見登記の手数料 | 2,600円 | |

| 診断書作成料 | 医師に支払う費用 | 数千円~1万円程度(医療機関による) | |

| 鑑定費用(※必要な場合) | 医師による判断能力の鑑定費用 | 5万円~10万円程度(事案による) | |

| 制度利用開始後の費用 | 後見人等への報酬 | 成年後見人・保佐人・補助人の業務に対する報酬(家庭裁判所が決定) | 月額2万円~6万円程度(管理財産額や業務内容による) ※親族後見人の場合は無報酬の場合もある |

| 専門家への依頼費用 | 申立書類作成等を専門家に依頼した場合の費用 | 行政書士・司法書士:1万円~15万円程度 弁護士:事案により異なる(事務所による) | |

秦野市の費用助成制度

費用の負担が難しい方のために、秦野市では「成年後見制度利用支援事業」として、費用の助成を行っています。この制度を利用することで、経済的な理由で制度利用を諦めることがないよう支援しています。

- 助成対象費用:

- 申立費用:収入印紙、郵便切手、登記印紙、診断書作成料、鑑定費用

- 後見人等報酬:家庭裁判所が決定した後見人・保佐人・補助人への報酬

- 助成対象者:秦野市内に住所があり、資力(収入や資産)が一定基準以下であるなどの要件を満たす方(本人または申立人)。詳細な要件は秦野市にご確認ください。

- 申請窓口:秦野市役所 福祉部 地域共生推進課

やさしい行政書士事務所の見解: 費用面の不安から成年後見制度の利用をためらわれる方もいらっしゃいますが、秦野市にはこのような助成制度があります。まずは利用できるかどうか、市役所の窓口や当事務所にご相談ください。当事務所にご依頼いただく場合の費用についても、事前に必ず明確な見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。経済的な負担を理由に必要な支援が受けられない、ということにならないよう、情報提供も含めてサポートしていきたいと考えています。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

成年後見の専門家【行政書士】に依頼するメリットとは?

成年後見の手続きは専門知識が必要です。特に将来に備える任意後見や、煩雑な申立書類の作成は専門家のサポートが有効です。ここでは、行政書士、特に「やさしい行政書士事務所」に依頼するメリットをお伝えします。

なぜ専門家?行政書士ができること・頼れる場面

成年後見制度の手続きは、法律や実務に関する専門的な知識が必要となる場面が多く、ご自身やご家族だけで進めるには時間的・精神的な負担が大きい場合があります。専門家に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 手続きの正確性と迅速性:必要な書類を漏れなく収集・作成し、スムーズな手続き進行をサポートします。

- 精神的な負担の軽減:慣れない手続きや書類作成のストレスから解放され、ご本人やご家族は他の重要なこと(介護など)に集中できます。

- 適切なアドバイス:ご自身の状況に合った制度の選択や、手続きを進める上での注意点など、専門的な視点からのアドバイスを受けられます。

では、その中でも行政書士はどのような場面で頼りになるのでしょうか? 行政書士は「街の法律家」とも呼ばれ、官公署に提出する書類作成や権利義務に関する書類作成の専門家です。成年後見の分野では、特に以下の場面で力を発揮します。

- 任意後見契約書の作成サポート: ご本人の意思を最も尊重できる任意後見制度ですが、その要となるのが「任意後見契約書」です。どのような内容を盛り込むか、法的に有効な形で作成するには専門知識が必要です。行政書士は、ご本人の希望を丁寧にヒアリングし、将来の財産管理や身上保護に関する具体的な内容を盛り込んだ、オーダーメイドの契約書案を作成します。また、契約締結に必要な公証役場での手続きもサポートします。

- 見守り契約・財産管理等委任契約書の作成: 任意後見契約の効力が発生するまでの間(判断能力はあるが身体的な理由で財産管理が難しい場合など)や、任意後見契約を補完するために、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」を結ぶことがあります。行政書士はこれらの契約書の作成もサポートします。

- 相続・遺言との連携: 成年後見は、相続や遺言の問題と密接に関わることが多くあります。やさしい行政書士事務所では、相続手続きや遺言書作成のサポートも行っておりますので、成年後見と合わせてワンストップでご相談いただくことが可能です。これにより、より包括的な将来設計や問題解決が可能になります。

やさしい行政書士事務所のポリシー: 当事務所では、単に書類を作成する、手続きを代行するというだけでなく、お客様一人ひとりの状況や想いに深く寄り添うことを最も大切にしています。なぜ成年後見が必要なのか、将来どうありたいのか、といった根本的な部分から丁寧にお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

秦野市で信頼できる専門家を選ぶ3つのポイント

成年後見という、ご自身やご家族の将来に関わる重要な手続きを任せる専門家選びは慎重に行いたいものです。秦野市で信頼できる専門家を見つけるために、以下の3つのポイントをチェックしましょう。

- 専門性と実績:

- 成年後見制度に関する知識や実務経験が豊富か?特に相談したい分野(任意後見、法定後見申立て、相続関連など)の実績はどうか?秦野市や近隣地域の事情(家庭裁判所の運用、地域の福祉サービスなど)に詳しいか?

- 費用の明確さ:

- 相談料や依頼した場合の費用体系が明確に示されているか?

- どのような業務にどれくらいの費用がかかるのか、事前にきちんと説明があるか?

- 追加費用が発生する可能性についても説明があるか?

- 相性とコミュニケーション:

- 担当してくれる専門家は話しやすいか?威圧的ではないか?

- こちらの話を親身になって聞いてくれるか?

- 専門用語ばかりでなく、分かりやすい言葉で説明してくれるか?

- 質問しやすい雰囲気か?連絡は取りやすいか?

専門家選びで失敗しないためには、これらのポイントを確認するとともに、可能であれば複数の専門家に相談し、比較検討することをお勧めします。やさしい行政書士事務所の無料相談も、ぜひご活用ください。実際に代表の宮本と話してみて、信頼できるかどうか、ご自身との相性はどうかを確かめていただければ幸いです。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

成年後見制度だけじゃない?知っておきたい関連制度と比較・Q&A

ご本人の状況や希望によっては、成年後見制度以外の選択肢が適している場合もあります。ここでは、任意後見や家族信託といった関連制度との比較や、成年後見に関するよくある質問についてQ&A形式で解説します。

任意後見・家族信託・日常生活自立支援事業との違い

判断能力に不安がある方を支援する仕組みは、成年後見制度(法定後見)だけではありません。ご本人の状態や目的によって、他の制度がより適している場合もあります。代表的な制度との違いを比較してみましょう。

| 制度名 | 主な目的・内容 | 利用開始時期 | 支援者 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 成年後見制度(法定後見) | 判断能力不十分な方の財産保護・権利擁護 | 判断能力が不十分になってから | 家庭裁判所が選任(後見人・保佐人・補助人) | ・すでに判断能力が低下していても利用可 ・幅広い権限で本人を保護できる | ・後見人を自分で選べない可能性 ・手続きや報告義務の負担 |

| 任意後見契約 | 判断能力があるうちに将来の財産管理・身上保護を委任 | 判断能力があるうちに契約、低下後に開始 | 本人が選んだ任意後見受任者(任意後見監督人が選任される) | ・後見人を自分で選べる ・委任内容を自由に設計できる | ・判断能力があるうちしか契約できない ・身上保護は事実行為が中心 |

| 家族信託(民事信託) | 判断能力があるうちに特定の財産の管理・承継を委任 | 判断能力があるうちに契約、契約時から効力発生可能 | 本人が選んだ受託者(家族など) | ・柔軟な財産管理・承継が可能 ・倒産隔離機能がある | ・身上保護は含まれない ・比較的新しい制度で専門家が少ない ・信託できる財産に限られる |

| 日常生活自立支援事業 (秦野市社協) | 判断能力に不安のある方の日常的な金銭管理・福祉サービス利用援助 | 契約能力に不安があるが、契約内容を理解できる程度 | 社会福祉協議会の専門員・生活支援員 | ・低料金で利用できる ・身近な相談相手ができる | ・支援範囲が限定的(預貯金管理、書類預かり等) ・代理権はない |

どの制度を選ぶか?

- 将来に備え、信頼できる人に財産管理や身上保護を任せたい → 任意後見契約

- 特定の財産(不動産など)の管理や、スムーズな承継を重視したい → 家族信託

- 日常的なお金の管理や福祉サービスの利用に少し不安がある → 日常生活自立支援事業

- すでに判断能力がかなり低下しており、幅広い保護が必要 → 法定後見制度

これらの制度は、併用できる場合もあります(例:任意後見契約と家族信託)。

やさしい行政書士事務所の見解: どの制度が最適かは、ご本人の判断能力の状態、財産状況、ご家族の状況、そして何よりもご本人が将来どうしたいかという意向によって大きく異なります。まずは、ご自身の状況や希望を整理し、専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、成年後見制度(法定・任意)に関するご相談はもちろん、お客様の状況によっては家族信託に詳しい専門家(司法書士や弁護士)をご紹介するなど、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。特に任意後見契約は、行政書士が得意とする分野の一つです。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

これでスッキリ!成年後見に関するよくある質問 Q&A

成年後見制度について、皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 後見人・保佐人・補助人には誰がなれますか? 家族でもなれますか?

A1. 成年後見人等には、特別な資格は必要ありません。そのため、ご家族やご親族がなることも可能です(これを「親族後見人」といいます)。しかし、家庭裁判所が本人の状況や財産内容、親族間の関係などを考慮し、最も適任と判断した人が選ばれます。候補者がいても、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、市民後見人(秦野市でも養成しています)が選任されることもあります。特に、管理する財産が多い場合や、親族間に意見の対立がある場合などは、専門職後見人が選ばれる傾向があります。また、法律で定められた欠格事由(未成年者、破産者、本人に対して訴訟をした者など)に該当する人はなれません。

Q2. 親族が後見人になるメリット・デメリットは?

A2. メリットとしては、本人のことをよく理解しており、きめ細やかな身上保護が期待できること、専門職への報酬が発生しない場合が多いことなどが挙げられます。デメリットとしては、財産管理の知識や経験が乏しい場合があること、他の親族から疑念を持たれたり、精神的な負担が大きくなったりする可能性があることなどが考えられます。

Q3. 後見人等の仕事(役割)は具体的に何ですか? 負担は大きいですか?

A3. 主な仕事は、本人の「財産管理」と「身上保護(身上監護)」です。財産管理とは、本人の預貯金の管理、不動産の管理・処分、年金の受領、公共料金の支払いなどです。身上保護とは、本人の生活や健康状態に配慮し、住環境の整備、介護サービスの利用契約、施設入所契約、医療に関する契約などを適切に行うことです(※食事の世話や実際の介護行為は含まれません)。年に一度、家庭裁判所に財産状況や後見業務の内容を報告する義務もあります。責任ある役割であり、特に財産管理については正確性が求められるため、負担が大きいと感じる方もいらっしゃいます。

Q4. 本人が成年後見制度の利用を嫌がっている場合はどうすれば?

A4. 法定後見制度は、本人の意思能力が低下している場合に利用する制度ですが、申立てにあたっては、可能な限り本人の意向を尊重することが求められます。本人が拒否している場合でも、明らかに保護が必要な状況であれば、家庭裁判所は後見等を開始することがあります。しかし、まずはなぜ本人が嫌がっているのか理由をよく聞き、制度の必要性を丁寧に説明することが大切です。任意後見であれば、本人の意思に基づいて契約するので、このような問題は起きにくいと言えます。やさしい行政書士事務所では、ご本人への説明方法についてもアドバイスさせていただきます。

Q5. 一度選ばれた後見人等は変更できますか?

A5. 後見人等に不正な行為や著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由がある場合には、家庭裁判所に後見人等の解任を申し立てることができます。ただし、単に「相性が悪い」といった理由だけでは解任は認められにくいのが実情です。正当な理由があれば、後見人等自身が辞任することも可能です(家庭裁判所の許可が必要)。

Q6. 費用が払えない場合は利用できませんか?

A6. 前述の通り、秦野市には申立費用や後見人等報酬の助成制度があります。資力の要件などがありますが、費用面で諦める前に、まずは市役所や社会福祉協議会、当事務所のような専門家にご相談ください。利用できる制度がないか一緒に確認しましょう。

Q7. 成年後見は途中でやめることはできますか?

A7. 成年後見(法定後見)は、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。本人の判断能力が回復したと認められれば、本人や関係者の申立てにより、家庭裁判所が後見等の終了の審判をします。しかし、認知症などの場合、判断能力が回復することは稀であるため、基本的には生涯続く制度と考えておく方が良いでしょう。任意後見契約は、契約で定めた事由や当事者の合意により終了させることができます。

上記以外にもご不明な点があれば、やさしい行政書士事務所の無料相談でお気軽にご質問ください。

問い合わせ先(初回無料相談)

電話0463-57-8330

(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

まとめ

今回は、秦野市で成年後見制度の利用を検討されている方に向けて、制度の基本から秦野市内の相談窓口、手続きの流れや費用、専門家の選び方、さらには関連制度との比較やよくある質問まで、幅広く解説してきました。

【この記事のポイント】

- 成年後見制度には、判断能力低下後に利用する「法定後見」と、元気なうちに備える「任意後見」があります。

- 法定後見には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。

- 秦野市には、市役所、社会福祉協議会(成年後見利用支援センター『きゃっち。』)、地域包括支援センターなどの公的な相談窓口があります。

- 専門家としては、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などがおり、それぞれ得意分野が異なります。行政書士は特に任意後見契約や申立書類作成のサポートが得意です。

- 申立てには多くの書類が必要で、費用もかかりますが、秦野市には費用助成制度があります。

- 信頼できる専門家を選ぶには、専門性・実績、費用の明確さ、相性が重要です。

- 成年後見以外にも、家族信託や日常生活自立支援事業といった選択肢もあります。

ご自身やご家族の判断能力に不安を感じたとき、「どうしよう」「誰に相談すれば…」と一人で悩んでしまう方は少なくありません。しかし、早期に適切な相談窓口につながることで、問題を整理し、解決への道筋を見つけることができます。成年後見制度は、判断能力が低下しても、その人らしく、尊厳をもって地域で安心して暮らし続けるための大切な仕組みです。

秦野市には、市役所や社会福祉協議会といった心強い公的な相談窓口がありますが、具体的な手続きのサポートや、ご自身の状況に合わせたオーダーメイドの将来設計(任意後見契約など)については、専門家への相談が有効です。私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超えるご相談に対応してまいりました。

「何から始めればいいかわからない」「費用が心配」「うちの場合はどの制度がいいの?」

そんな漠然としたご不安や疑問でも構いません。まずは初回無料相談をご利用ください。代表である私、宮本が、難しい法律用語は使わず、お客様の目線に立って、丁寧にお話を伺います。そして、あなたやご家族にとって最善の道筋を一緒に考え、その実現に向けて全力でサポートさせていただきます。

秦野市で成年後見に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞ安心して「やさしい行政書士事務所」までお問い合わせください。

【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所

代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1

電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)

メール: info@yusukehoumu.com

ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼

LINEで無料相談を予約する

初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。

<<<TOPページへ>>>